Ce billet est le douzième d’une série consacrée à la manière dont les pays peuvent progresser dans la réalisation des objectifs interdépendants que sont l’élimination de la pauvreté, la prospérité partagée et une planète vivable. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez le Rapport 2024 sur la pauvreté, la prospérité et la planète (3PR) (a).

L’écart de prospérité est le nouvel indicateur utilisé par la Banque mondiale pour mesurer la prospérité partagée. Il s’agit du coefficient moyen par lequel les revenus devraient être multipliés pour atteindre un seuil de prospérité de 25 dollars par personne et par jour (exprimé en PPA de 2017). Cette norme de prospérité correspond au revenu d’un individu moyen vivant dans un pays en voie de se classer parmi les économies à revenu élevé. L’indicateur tient compte du revenu de chaque personne dans le monde, conformément aux principes de la mesure de prospérité partagée, mais il accorde un poids plus important aux déficits de revenu des pauvres. L’écart de prospérité diminue (donc, s’améliore) lorsque les revenus s’accroissent et il augmente (donc, s’aggrave) quand les revenus baissent (pour plus de détails, notamment les tendances mondiales et régionales, voir ce billet [a] ou ce document de recherche [a]).

Nous décrivons ici trois modes d’utilisation de l’indice d’écart de prospérité pour analyser un pays ou une région.

1. Classement des pays (ou sous-groupes de pays)

Le revenu moyen est un paramètre important et largement utilisé pour évaluer le bien-être économique. Cependant, il ne reflète pas la répartition du revenu entre les individus, une dimension essentielle du niveau de vie. En revanche, l’écart de prospérité rend compte à la fois du revenu moyen et du degré d’inégalité dans la distribution des revenus. Le classement des économies selon leur écart de prospérité permet donc d’appréhender plus finement leur position relative en termes de bien-être économique, ce qui aboutit souvent à des résultats qui diffèrent de celui fondé sur le revenu moyen.

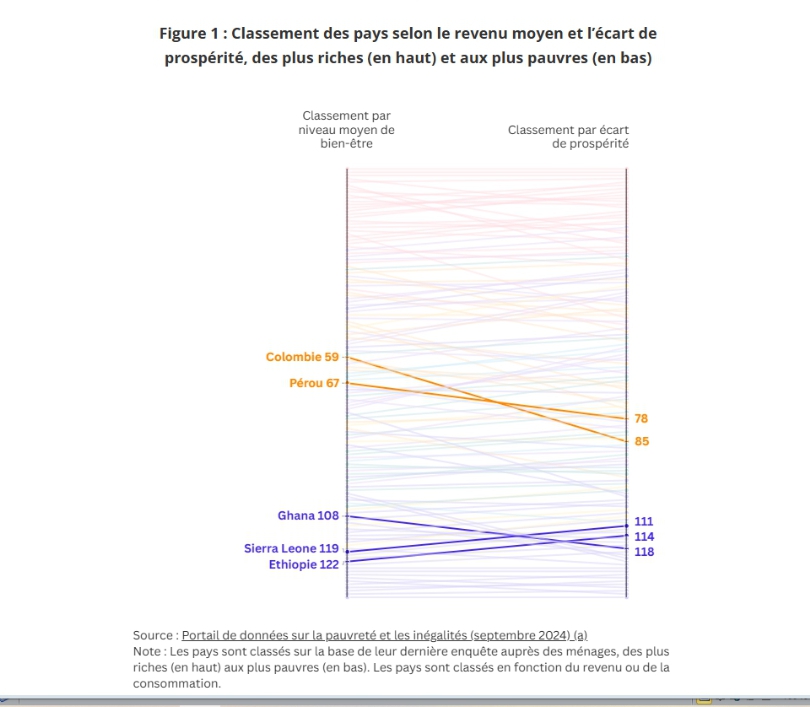

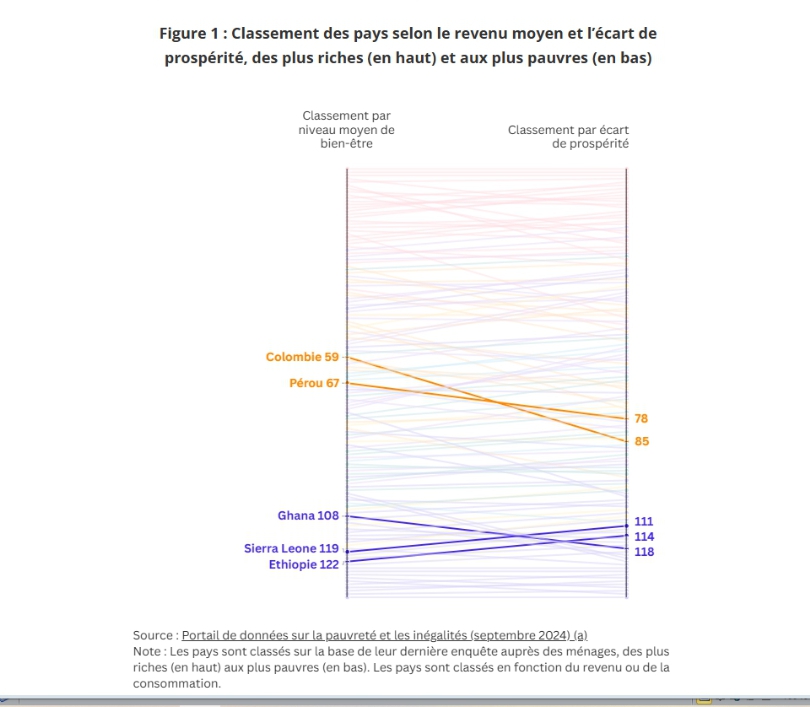

La figure 1 classe les pays en fonction du revenu quotidien moyen (ou de la consommation) par habitant (axe de gauche) et en fonction de l’écart de prospérité (axe de droite). Si les pays affichaient le même niveau d’inégalité, les deux classements seraient identiques. Toutefois, l’écart de prospérité corrige les classements en pénalisant les économies où les inégalités sont les plus fortes et en récompensant celles où elles sont les plus faibles, ce qui conduit à de multiples croisements sur la figure (pour plus de détails, voir ce billet [a]).

Pour mieux comprendre ce point, examinons deux paires de pays : le Ghana et la Sierra Leone en Afrique subsaharienne, et la Colombie et le Pérou en Amérique latine. En moyenne, le Ghana et la Colombie sont plus riches que la Sierra Leone et le Pérou, respectivement. Néanmoins, ces deux derniers pays sont mieux classés dans l’indice d’écart de prospérité en raison de leurs degrés d’inégalité plus faibles, ce qui fait plus que compenser un revenu moyen plus élevé dans les premiers pays. Ainsi, le revenu quotidien moyen par habitant est de 17,31 dollars en Colombie contre 12,40 dollars au Pérou. Mais comme les inégalités en Colombie sont 1,8 fois plus élevées qu’au Pérou, la Colombie a besoin d’un revenu moyen de 22,60 dollars (ou 1,8 fois plus élevé que le revenu moyen du Pérou) pour obtenir le même écart de prospérité que le Pérou.

Des analyses de classement analogues peuvent être effectuées pour des sous-groupes de population au sein d’un pays (pour la décomposition des sous-groupes de l’indice, voir l’annexe 2B du rapport 3PR [a]).

2. Décomposition des variations de l’écart de prospérité entre croissance du revenu moyen et évolution des inégalités

Étant donné que l’écart de prospérité combine revenu moyen et inégalités, les variations de l’indice peuvent être attribuées soit à l’évolution de la moyenne du revenu ou de la consommation, soit à l’évolution des inégalités. L’analyse des tendances passées selon ce principe fournit des indications précieuses sur les moteurs — ou les obstacles — à la progression de la prospérité partagée.

Prenons l’exemple de l’Éthiopie et de la Sierra Leone, deux pays qui occupent actuellement des rangs comparables en matière de revenu moyen et d’écart de prospérité (figure 1), mais qui ont connu des trajectoires très différentes au cours de la décennie précédente (entre 2005 et 2015 environ, figure 2a). En 2016, la consommation moyenne en Éthiopie s’élevait à 3,74 dollars contre 3,89 dollars en Sierra Leone en 2018, et leurs écarts de prospérité étaient respectivement de 9,84 et 9,26. Cependant, une dizaine d’années plus tôt, les revenus en Sierra Leone devaient être multipliés par 16 en moyenne, contre 10 en Éthiopie, pour atteindre la norme mondiale de prospérité. Cette convergence entre les deux pays a résulté d’une diminution constante de l’écart de prospérité en Sierra Leone, alors que l’Éthiopie stagnait.

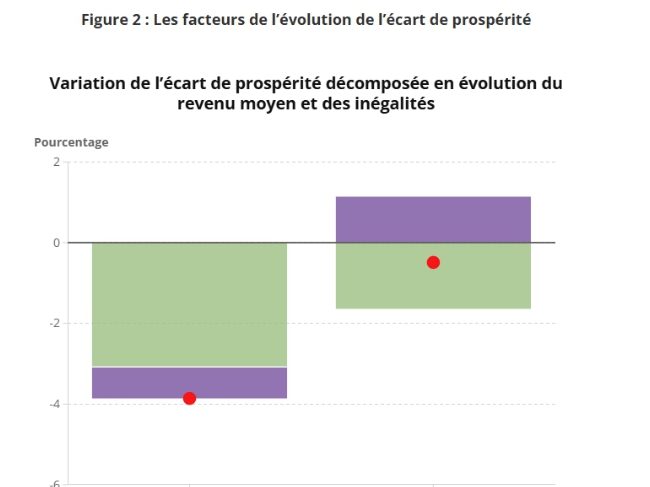

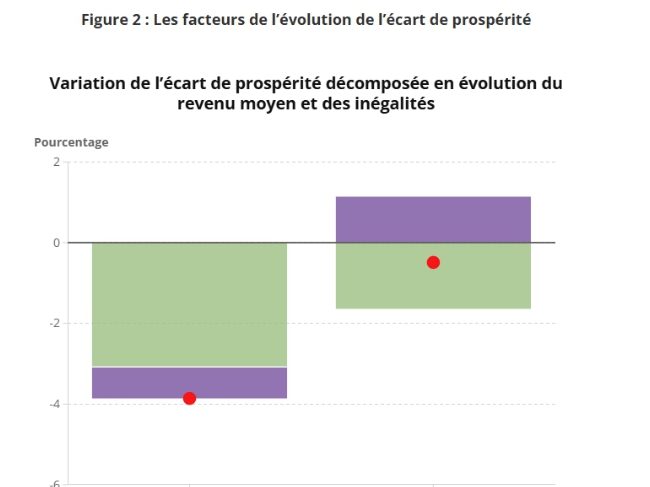

Pour comprendre les facteurs qui ont abouti à ce résultat, la figure 2b reflète la décomposition de la variation de l’écart de prospérité de 2005 à 2015 pour chaque pays. Les barres pointant vers le bas représentent des améliorations du bien-être (une réduction de l’écart de prospérité, une diminution des inégalités ou, de l’autre côté, une hausse des revenus), tandis que les barres pointant vers le haut indiquent des pertes de bien-être (une augmentation de l’écart de prospérité, une progression des inégalités ou une baisse des revenus).

De 2004 à 2018, l’écart de prospérité de la Sierra Leone a baissé de 3,86 % par an sous l’effet d’une augmentation annuelle du revenu moyen de 3,08 % et d’une baisse des inégalités de 0,78 % par an (la somme de ces deux facteurs est égale à la variation totale de l’écart de prospérité). En revanche, l’Éthiopie a connu une quasi-stagnation, avec un recul annuel de seulement 0,49 % de son écart de prospérité. Alors que le revenu moyen en Éthiopie a augmenté à un rythme annuel de 1,64 %, les gains de bien-être ont été effacés par l’aggravation de 1,14 % par an des inégalités. Le rattrapage de la Sierra Leone a été rendu possible par la croissance relativement plus rapide du revenu moyen (1,44 point de pourcentage par an de plus qu’en Éthiopie), conjuguée à une amélioration relative encore plus rapide des inégalités (1,92 point de moins par an).

3. Définition d’une norme de prospérité adaptée au pays

La norme de prospérité de 25 dollars par jour, bien qu’utile en tant qu’objectif mondial et pour faciliter les comparaisons entre pays, peut être considéré comme trop ambitieuse pour mener des analyses spécifiques aux pays, en particulier pour la planification à court terme. Par exemple, selon leurs dernières enquêtes auprès des ménages, l’Éthiopie, le Ghana et la Sierra Leone affichent un écart de prospérité proche de 10. Cela signifie que les revenus, en moyenne, doivent être multipliés par dix pour atteindre la norme de prospérité de 25 dollars par jour.

Pour mettre cela en perspective, les revenus des ménages chinois ont augmenté de près de 7 % par an entre 1990 et 2021. Même avec des taux de croissance historiquement rapides, toutes choses étant égales par ailleurs, il faudrait plus de quarante ans à ces pays pour multiplier leurs revenus par dix.

De ce fait, il pourrait être utile de définir un autre objectif de prospérité, dans le cadre d’un dialogue national ou régional. Cette approche est similaire à la façon dont les pays utilisent les seuils de pauvreté nationaux pour les discussions nationales, tandis que le seuil de pauvreté international est utilisé pour les rapports mondiaux. Heureusement, l’adoption d’une autre norme de prospérité est facile.

L’une des principales caractéristiques de l’indice d’écart de prospérité est que la norme n’affecte que le niveau de l’indice, sans incidence sur les tendances, les classements ou les changements dans le temps. En conséquence, les conclusions tirées des exercices ci-dessus sont inchangées même si un seuil différent est appliqué de manière cohérente dans tous les pays.

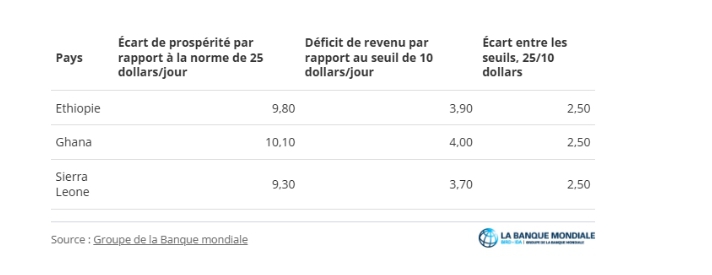

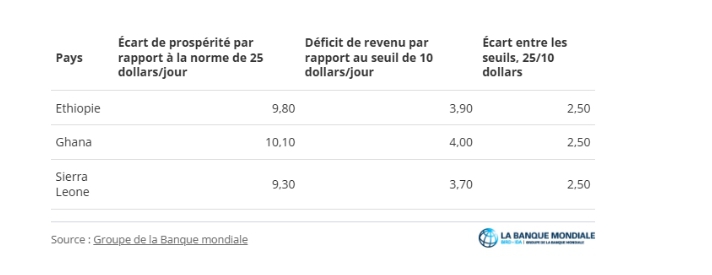

Le tableau 1 illustre cela, avec des résultats utilisant un seuil de prospérité de 10 dollars par jour pour les trois pays africains mentionnés précédemment. L’écart de prospérité de l’Éthiopie est de 9,8 avec un seuil de 25 dollars par jour, mais il tombe à 3,9 avec un seuil de 10 dollars par jour. Cela signifie qu’en moyenne, les revenus de l’Éthiopie devraient être multipliés par 3,9 au lieu de 9,8 pour aboutir au seuil national. Il faut noter que le ratio des écarts de prospérité selon les deux seuils (9,8/3,9 = 2,5) est équivalent au rapport des seuils (25/10 = 2,5), ce qui montre que le seuil agit comme un simple facteur d’échelle. En conséquence, les classements des pays restent constants quel que soit le seuil utilisé.

En outre, le seuil national peut être directement lié à la norme mondiale, ce qui permet de mieux comprendre le niveau de prospérité partagée du pays dans le contexte international. L’écart de prospérité de l’Éthiopie basé sur la norme mondiale (9,8) peut être décomposé en produit de l’écart de prospérité du pays par rapport au seuil spécifique au pays (3,9) et du déficit du seuil de prospérité éthiopien par rapport à la norme mondiale (2,5). En d’autres termes, l’écart de prospérité dérivé de la norme mondiale reflète à la fois les écarts de revenus entre les individus dans le pays et le déficit de prospérité du pays par rapport au reste du monde.

Gabriela Farfan, Martha Viveros, Nishant Yonzan, Maria Eugenia Genoni et Christoph Lakner