Ne pas tirer les enseignements de la lutte contre la COVID-19 pourrait avoir de graves conséquences pour la santé mondiale. La pandémie a révélé des lacunes importantes dans le cadre international actuel, notamment un manque de coordination entre une multiplicité d’organisations, et une répartition inégale des vaccins entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu.

Face à l’épidémie de mpox en Afrique subsaharienne, les autorités sanitaires mondiales risquent aujourd’hui de répéter les erreurs passées. Cette crise rappelle toute la difficulté à coordonner la réponse fragmentée des donateurs, ce qui se traduit par une hausse lente et insuffisante des financements. Les pays en première ligne de l’épidémie ne disposent toujours pas des systèmes et des ressources financières nécessaires pour contenir efficacement la propagation de la maladie.

Le secteur de la santé des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire a urgemment besoin de ressources supplémentaires. Mais les ressources existantes doivent être utilisées de manière efficiente, et la coordination entre les donateurs internationaux, qu’ils soient publics ou privés, doit être améliorée. Les pays en développement n’affectent pas suffisamment de ressources intérieures à la santé et la complexité des mécanismes de don nuit au financement extérieur. Une approche multidimensionnelle axée sur le renforcement des systèmes de santé nationaux et intégrant les initiatives mondiales dans les stratégies nationales pourrait avoir une incidence durable sur les résultats sanitaires de ces pays.

Un diagnostic redouté

Les raisons du piètre état du système de santé de tant de pays en développement sont multiples, entre finances publiques fragiles, aide extérieure insuffisante et manque de coordination entre les autorités nationales et les donateurs internationaux.

Des ressources budgétaires faibles et sous-employées. Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, les dépenses publiques allouées à la santé stagnent à moins de 2 % du PIB ces derniers temps, soit environ la moitié de ce que ces pays consacrent à l’éducation, les ministres des Finances ayant peut-être le sentiment que les donateurs en font suffisamment. Ces dépenses ont augmenté durant la crise de la COVID-19, mais d’après les premières données disponibles, elles ont désormais retrouvé leur niveau prépandémique dans de nombreux pays.

Ce constat est particulièrement préoccupant compte tenu de la demande croissante pour les services de santé et de la charge de plus en plus lourde que représentent les maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. Celles-ci sont en hausse du fait du vieillissement de la population, de la pollution accrue et du changement des modes de vie associé à des revenus plus élevés.

Par ailleurs, le budget alloué à la santé n’est souvent pas employé dans sa totalité, en particulier en Afrique subsaharienne. On estime que la sous-utilisation des crédits budgétaires dans le secteur de la santé représente une perte de 4 dollars par personne, sur la base des prix constants de 2020. Ce montant est équivalent à celui que les pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne dépensent en soins de santé primaires par habitant.

Des revenus faibles, une dette élevée. Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, la perception de l’impôt stagne, ce qui prive la santé et d’autres secteurs sociaux de ressources. Dans certains pays à faible revenu, les recettes fiscales représentent moins de 10 % du PIB, un chiffre bien en-deçà des 15 % recommandés par le FMI.

Dans le même temps, certains pays en développement consacrent plus d’un tiers des recettes fiscales au service de leur dette intérieure et extérieure, avec pour conséquence de réduire un peu plus encore les dépenses allouées à l’éducation et à la santé. Les retombées positives de précédentes initiatives d’allégement de la dette, comme l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés du milieu des années 90 et l’initiative d’allégement de la dette multilatérale de 2005, se sont estompées à mesure que les pays contractaient de nouvelles dettes.

Une stagnation de l’aide des donateurs. L’aide en matière de santé est restée figée à environ 1 % du PIB des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire durant les deux décennies qui ont précédé la pandémie et n’a que faiblement augmenté par la suite. À cet égard, les perspectives sont peu réjouissantes au regard de la pression budgétaire exercée sur les pays donateurs et de la mutation des dynamiques géopolitiques.

Les pays donateurs ont pour priorité de réduire leur propre niveau d’endettement élevé et de renforcer les dépenses allouées à la défense et à la prise en charge de populations vieillissantes. Par conséquent, une hausse sensible de l’aide aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en matière de santé semble peu probable.

La fragmentation. L’aide extérieure en matière de santé est souvent volatile et privilégie les initiatives mondiales au détriment des besoins nationaux. Les programmes consacrés à des maladies spécifiques, connus sous le nom de « fonds verticaux », ont proliféré et créé un paysage fragmenté constitué d’une multitude de donateurs agissant indépendamment les uns des autres, ce qui donne lieu à des chevauchements et à un manque croissant d’inefficacité.

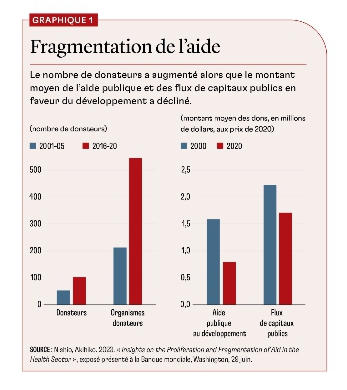

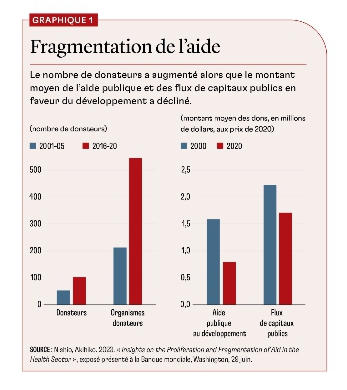

Au cours des 15 dernières années, le nombre de donateurs, tous types d’aides confondus, a doublé et celui des organismes donateurs a triplé. Pourtant, les flux financiers des donateurs n’ont augmenté que de 50 %, et le volume des dons et des flux de capitaux publics a diminué (graphique 1).

Les exigences imposées aux pays bénéficiaires par des donateurs soucieux de la bonne gouvernance pour garantir que les fonds sont dépensés de manière adéquate relèvent d’une bonne intention, mais s’avèrent contraignantes. Il devient ainsi plus coûteux pour les pays d’absorber des ressources extérieures et de renforcer les capacités des organismes publics de santé.

La « localisation » de l’aide. De nombreux donateurs bilatéraux, plutôt que de verser l’aide directement aux autorités sanitaires du pays bénéficiaire, l’aiguillent par le biais d’organismes non gouvernementaux sur le terrain. Les initiatives menées récemment, notamment par l’agence des États-Unis pour le développement international, ont accru la participation locale des acteurs non gouvernementaux en la matière. Il s’agit d’un processus appelé « localisation ».

Le maintien de financements hors budget sous forme de dons à des ONG locales pourrait prolonger la dépendance des pays à l’égard de l’aide étrangère et avoir des effets pervers en annulant les incitations à accroître les financements intérieurs. De plus, cela peut débaucher des membres essentiels des services de santé nationaux et engendrer des problèmes de coordination entre les autorités nationales et les autres donateurs.

Une approche intégrée

Une fois ce difficile diagnostic posé, le traitement proposé consiste à délaisser les interventions axées sur le contrôle d’une seule maladie au profit d’approches intégrées qui tiennent compte des interactions complexes entre les facteurs sanitaires, économiques et sociaux. Et celles-ci ne doivent pas forcément être révolutionnaires : l’Agenda de Lusaka de 2023 appelle à davantage aligner les initiatives de santé mondiale sur les systèmes de santé nationaux et les soins de santé primaires en Afrique, conformément à la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide au développement.

Pour mettre en œuvre ce programme, la communauté internationale de la santé aurait tout intérêt à reconnaître la nécessité de réforme, et à s’engager dans une approche qui renforce les systèmes de santé des pays et intègre les initiatives mondiales dans les stratégies nationales. Après tout, aucun pays, indépendamment de son niveau de revenu, n’a atteint la couverture sanitaire universelle sans considérablement augmenter ses dépenses publiques.

Sur le plan intérieur, les pays doivent, progressivement, s’appuyer davantage sur leurs propres ressources, qui sont plus stables, l’objectif étant que celles-ci financent la totalité ou la plupart des activités sanitaires de base. Pour ce faire, les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire doivent augmenter leurs recettes. Selon les estimations du FMI, ils pourraient mobiliser un montant de fonds supplémentaires équivalent à 5 % à 9 % du PIB.

Ils peuvent y parvenir s’ils renforcent leur système fiscal national en élargissant la base d’imposition et en améliorant l’observance fiscale. Pour générer rapidement des recettes supplémentaires, de nombreux pays envisagent de relever les taxes sur le tabac. Certes, cette approche leur permettra sûrement d’obtenir des recettes additionnelles à court terme, mais ces taxes ne sont pas une solution à long terme. En effet, il est probable que la consommation déclinera, ce qui est l’un des objectifs premiers de la taxation. À terme, l’objectif est de réduire la dépendance du secteur de la santé aux dons.

Au niveau international, les donateurs doivent harmoniser leurs efforts avec la priorité que se sont fixée les pays, à savoir la couverture sanitaire universelle. Cela pourrait considérablement améliorer la coordination des fonds verticaux alloués à la lutte contre une maladie spécifique en permettant une expansion progressive des retombées positives et une réduction de l’inefficacité des dépenses. Le remède n’est pas nouveau : la Déclaration de Paris de 2005 vise à accroître les effets de l’aide et pourrait servir de cadre à l’alignement des activités des donateurs sur les stratégies nationales en matière de santé. (Cela ne se fera probablement pas sans quelques résistances, car les donateurs préfèrent souvent des fonds verticaux qui obtiennent des résultats aux yeux de leurs propres législateurs et d’autres parties prenantes.)

La création d’un organe permanent de coordination des questions sanitaires et du financement au niveau mondial serait une étape de plus dans le renforcement de la coordination et de la responsabilité. L’équipe spéciale conjointe du G20 sur les finances et la santé, établie en réponse à la pandémie de COVID-19, est un exemple en la matière. Composée des ministres des Finances et de la Santé, et des acteurs clés de la santé mondiale, elle a débouché sur une meilleure coordination et a contribué à réduire les doublons. En collaboration avec la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), cet organe de coordination permanent serait une instance de promotion du dialogue, de la collaboration et de la transparence entre les parties prenantes mondiales de la santé et des financements.

Des systèmes durables

Ces efforts de coordination devraient aussi porter sur l’amélioration des processus de passation des marchés. La mise en commun des fonds des donateurs permettrait de réduire l’inefficacité et de consolider les systèmes de finances publiques et les capacités d’achat des pays bénéficiaires.

Ce regroupement pourrait commencer avec des organisations comme l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, et le Fonds mondial, qui pourraient adapter leurs systèmes d’information afin d’utiliser efficacement les approvisionnements communs. Au fil du temps, cette approche pourrait s’étendre à d’autres donateurs de premier plan, comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’OMS et des entités chargées d’acheter des produits sanitaires.

En complément de ce traitement, les ministères des Finances et de la Santé doivent déterminer pourquoi ils peinent parfois à dépenser les budgets dont ils disposent déjà. Le FMI et les banques multilatérales de développement fournissent une assistance visant à renforcer la gestion des finances publiques dans son ensemble mais devraient mettre l’accent sur une meilleure exécution du budget dans le secteur de la santé. Il est probable qu’un ministre des Finances ne reverra pas l’allocation budgétaire à la hausse si le ministre de la Santé ne parvient pas à dépenser le budget existant.

La plupart des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire accusent un retard important dans la réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé. La mortalité maternelle reste élevée : plus de 287 000 femmes sont décédées des suites de complications durant leur grossesse ou à leur accouchement en 2020. Les réductions de la mortalité infantile sont trop faibles pour satisfaire aux objectifs et des problèmes évitables, tels que les maladies néonatales, la pneumonie et la diarrhée, ont encore fait près de 5 millions de morts en 2022. Alors qu’il existe des technologies efficaces et à bas coût, on estime que 59 pays ne seront pas en mesure d’atteindre le niveau cible fixé en matière de mortalité des enfants de moins de cinq ans.

La communauté mondiale de la santé a les moyens de renverser la table et de tracer une nouvelle trajectoire vers des systèmes de santé intégrés et durables, conformes aux objectifs généraux en matière d’économie et de développement. La participation et la collaboration seront les fondements d’un monde en meilleure santé et plus équitable, pour tous.

VICTORIA FAN a été chercheuse principale au Center for Global Development ; SANJEEV GUPTA est chercheur principal émérite au Center for Global Development (Washington, DC).