L’équation des talents

L’objectif de la nouvelle « économie des talents » est de détecter à un stade précoce les personnes exceptionnellement douées pour la résolution de problèmes et de cultiver leur talent.

Avant de devenir l’un des plus grands mathématiciens de l’histoire, le jeune Srinivasa Ramanujan était employé de bureau à Madras, une ville portuaire du sud de l’Inde. Il n’avait pas fait d’études supérieures et passait son temps libre à griffonner dans ses carnets d’étranges mais belles formules mathématiques. En 1913, espérant que quelqu’un le prendrait au sérieux, il envoie une lettre à G. H. Hardy, un éminent mathématicien de l’Université de Cambridge.

« Les mathématiciens d’ici ne peuvent pas me comprendre », écrit-il, confiant à son correspondant des pages noircies de ses idées sur la théorie des nombres et les séries infinies. Hardy ne sait pas tout de suite comment réagir, mais comprend rapidement qu’il a affaire à un génie. Il fait venir Ramanujan à Cambridge, où ses idées prennent leur envol. Leur partenariat a transformé les mathématiques et jeté les bases d’avancées révolutionnaires, dans des domaines comme la cryptographie et l’informatique, et même la compréhension des trous noirs.

L’histoire de Ramanujan soulève trois questions essentielles. Comment identifier le talent ? Quel soutien apporter aux esprits brillants pour qu’ils prospèrent ? Et combien coûtent à la société les talents inexploités ?

Une discipline toute nouvelle, l’économie des talents, tente de répondre à ces questions. L’objectif est d’établir une feuille de route pour stimuler l’innovation et supprimer ce qui bloque les progrès qui permettront de relever les plus grands défis de notre temps, du changement climatique à la santé publique.

Nous définissons le talent comme la capacité, chez un tout jeune adulte, à résoudre de manière efficace des problèmes nouveaux. Le talent résulte à la fois d’aptitudes innées et d’un processus d’apprentissage. On le repère à la rapidité de compréhension d’un individu dans le domaine mathématique ou scientifique, à son appétence naturelle pour les défis, à la créativité avec laquelle il applique ses connaissances aux situations inhabituelles et à la persévérance dont il fait preuve pour trouver des solutions.

En quête de talents

L’histoire montre à quel point une personne extraordinaire peut transformer toute une discipline, d’Albert Einstein, dont les avancées en physique ont ouvert la voie à l’énergie nucléaire, à Jonas Salk, l’inventeur du vaccin antipoliomyélitique. Plus généralement, la répartition des talents peut contribuer à la croissance économique, comme l’affirme l’économiste William Baumol dans ses travaux sur l’entrepreneuriat productif et improductif. Kevin Murphy, Andrei Shleifer et Robert Vishny ont montré que la croissance économique dépendait de l’affectation des compétences. Les pays prospèrent quand leurs esprits les plus brillants deviennent chercheurs, ingénieurs ou entrepreneurs, pas lorsqu’ils se servent de leur talent pour essayer de manipuler les systèmes financiers et juridiques.

Mais il faut avant toute chose découvrir et cultiver ces talents, un aspect auquel les économistes se sont généralement moins intéressés. Cet angle mort signifie que nous ignorons quelles sont les politiques susceptibles d’aider les individus prometteurs à réaliser leur potentiel. Même dans les pays à revenu plus élevé, des penseurs atypiques peuvent passer sous les radars de tests normalisés et de programmes éducatifs rigides.

Trop souvent, les enfants précoces sont écartés, considérés comme éléments perturbateurs, et les familles vivant dans des régions reculées ignorent même qu’il existe des possibilités de formations plus poussées. Des études en psychologie révèlent aussi que certains jeunes enfants montrent un « talent précoce », mais que leur étincelle peut s’éteindre en l’absence d’encadrement spécialisé, d’émulation intellectuelle et de groupes de pairs stimulants.

On peut aussi entendre l’argument selon lequel se focaliser sur un petit groupe est élitiste. Mais des politiques globales ne sont pas nécessairement incompatibles avec des programmes ciblés. De la même façon que construire des terrains de football dans chaque quartier facilite la découverte du prochain Pelé, investir dans des biens publics comme des systèmes d’éducation et de soins universels peut améliorer les perspectives économiques de toute la société.

Apporter un soutien ciblé aux jeunes génies peut compléter ces efforts et déboucher sur de formidables avancées pour un coût relativement modeste, en veillant à ce que les intelligences dotées d’un potentiel extraordinaire ne passent pas inaperçues ou ne soient pas insuffisamment mises à contribution. L’exemple de Ramanujan nous rappelle que passer à côté d’une seule personne avec ce profil peut conduire à devoir se priver de connaissances pouvant complètement transformer une discipline.

Ce que nous savons

Il est clairement établi que le talent tend à se manifester à l’adolescence, voire plus tôt, comme nous le montrent les lauréats d’une des récompenses les plus prestigieuses dans le domaine des mathématiques : la moitié de ceux qui ont reçu la médaille Fiels avaient participé avant à l’Olympiade internationale de mathématiques (OIM), un concours destiné aux lycéens et collégiens, auquel ne sont inscrits que quelques centaines de jeunes par an.

L’importance du soutien apporté par l’entourage est évidente aussi. Un mentor, une aide financière et des échanges avec les pairs peuvent transformer un prodige isolé en véritable locomotive pour l’innovation. Des économistes comme Alex Bell et ses collègues ont montré que les enfants de titulaires de brevets tendaient à devenir inventeurs eux-mêmes.

Il ressort de nos propres études que les médaillés de l’OIM originaires de pays à faible revenu sont moins susceptibles de produire des travaux faisant autorité, peut-être parce qu’ils n’ont pas accès aux meilleures universités ou, plus généralement, à un soutien institutionnel et à des réseaux mondiaux. Il semble donc que même un talent naturel remarquable ne soit pas suffisant si le jeune qui en est doté rencontre des obstacles financiers et géographiques.

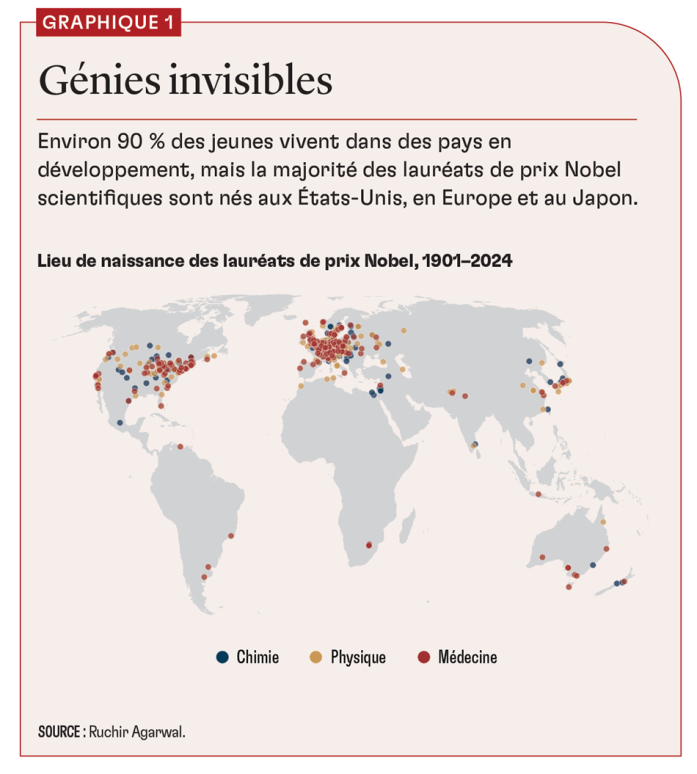

Et il est évident que des écarts notables persistent en ce qui concerne la découverte de talents potentiels : environ 90 % des jeunes gens vivent dans des pays en développement, mais les personnes nées aux États-Unis, en Europe et au Japon remportent l’immense majorité des prix Nobel de chimie, physique et biologie (voir le graphique 1).

Bien que de nombreux facteurs puissent expliquer ces disparités, les pays en développement échouent souvent à identifier les talents exceptionnels à un stade précoce. L’Afrique, par exemple, n’a produit que trois médaillés d’or de l’OIM, contre 86 pour la Roumanie. Mais certains signes sont encourageants. En améliorant la détection des talents et les programmes de formation, l’Inde a terminé à la quatrième place sur plus de 100 pays ayant participé à l’OIM l’an dernier, une progression remarquable puisqu’elle était au 52e rang en 2017. Et elle a réussi un exploit comparable dans le domaine des échecs.

Enfin, les politiques migratoires qui promeuvent la circulation des cerveaux peuvent aider tant les pays d’origine que les pays d’accueil. Les étudiants brillants qui s’exilent atteignent souvent de plus hauts sommets, mais leurs pays d’origine s’inquiètent de perdre leurs meilleurs éléments. Dans les pays riches, les préoccupations liées à l’immigration peuvent rendre l’obtention de visas plus difficile pour les talents étrangers.

Pourtant, ceux qui étudient et se forment à l’étranger, puis retournent dans leur région d’origine, ou restent en contact avec elle par le biais des réseaux mondiaux, jouent un rôle clé dans la propagation des idées et des technologies par-delà les frontières. Ils lancent des entreprises qui attirent les investissements étrangers, créent des emplois et fournissent des services essentiels chez eux. Activer ce flux à double sens nécessite des politiques et des institutions flexibles qui encouragent la circulation des savoirs et permettent aux personnes d’aller et venir librement.

Ce que nous ignorons

Malgré ce que nous savons déjà, nous devons mener d’autres travaux pour identifier et cultiver les talents, et en comprendre les effets sur l’innovation et la croissance économique.

Même dans les pays développés, il est difficile de détecter les aptitudes extraordinaires, qui ne peuvent pas être mesurées au moyen d’outils conventionnels. Les tests normalisés peuvent passer à côté de raisonnements créatifs, et les étudiants de régions reculées ou défavorisées ne passent pas nécessairement tous les tests.

Certains spécialistes de l’éducation se demandent si les toutes dernières technologies, comme les outils d’intelligence artificielle qui analysent les travaux des étudiants, seraient davantage en mesure de déceler un potentiel caché. Quoi qu’il en soit, nous manquons d’éléments solides montrant comment développer ces méthodes ou éviter les biais qui favorisent les candidats disposant d’un bon réseau ou riches.

Repérer les étudiants doués est une chose. Leur donner les moyens de développer leurs talents en est une autre. Bien que les stratégies éducatives aient fait l’objet de très nombreuses études, nous en savons beaucoup moins sur leur utilité avec les étudiants les plus doués, qui apprennent peut-être différemment.

Les lycées et collèges spécialisés qui proposent des programmes avancés, disposent d’enseignants hautement qualifiés et sont fréquentés par d’autres élèves en avance sont-ils le meilleur moyen d’aider les élèves prometteurs pour qu’ils excellent ? Ou bien l’apprentissage à distance pourrait-il fonctionner avec les étudiants prometteurs ne pouvant bénéficier d’un enseignement hautement qualifié près de chez eux ? Les coups de pouce dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de programmes intensifs éclairs (de six semaines, par exemple) peuvent-ils aider ces étudiants à apprendre et façonner leurs aspirations professionnelles ? Ces interventions sont-elles payantes du point de vue des débouchés de carrières et des contributions à la société ?

Alors que diverses anecdotes semblent indiquer qu’une poignée d’individus talentueux peuvent être à l’origine d’immenses progrès, nous ne nous sommes pas assez penchés sur le processus précisément à l’œuvre. Quelles disciplines, en dehors des suspects habituels que sont la technologie, la science et l’art, ont le plus à gagner de la découverte et de l’épanouissement de talents exceptionnels ? Les pouvoirs publics devraient-ils inciter ces « pointures » à s’intéresser à des défis sociaux comme la santé publique ? Les chercheurs qui étudient l’innovation ont souvent du mal à mesurer les effets à long terme d’une percée isolée ou de percées multiples dans un laboratoire.

En l’absence de données fiables, les décideurs et les bailleurs de fonds risquent de financer des programmes théoriquement efficaces, mais ayant en réalité des effets limités.

Une toute nouvelle discipline

Bien que la discipline soit encore en développement, une nouvelle vague d’économistes s’est attaquée à ces questions. Nous les avons examinées en novembre 2024 à l’occasion d’une conférence du National Bureau of Economic Research. Les discussions, qui se sont tenues à Cambridge, dans le Massachusetts, ont porté sur les travaux consacrés au rôle des mentors dans la détection des talents exceptionnels ; l’efficacité des programmes d’été proposés aux jeunes sous-représentés pour travailler les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques ; et les effets d’un apprentissage accéléré des mathématiques ciblant certains collégiens.

L’une des conclusions est qu’il faut un suivi plus systématique. En suivant par exemple des adolescents de 13 ans préparant les olympiades et manifestement doués pour les mathématiques, nous pouvons voir si les bourses et les mentorats avancés changent leur vie.

En l’absence de données fiables, les décideurs et les bailleurs de fonds risquent de financer des programmes théoriquement efficaces, mais ayant en réalité des effets limités. Le contexte, aussi, est essentiel : les dispositifs permettant d’obtenir de bons résultats dans une ville où la technologie est omniprésente peuvent ne pas fonctionner dans un quartier où les enseignants sont rares et les coupures d’électricité, fréquentes.

Mettre au point des énergies propres, améliorer la santé dans le monde et faire en sorte que tout un chacun bénéficie des progrès de l’intelligence artificielle réclame des idées neuves. Si un jeune capable de faire avancer la fusion nucléaire ou d’inventer des thérapies de nouvelle génération ne trouve jamais les mentors qu’il lui faut, c’est une perte pour l’humanité tout entière.

Prochaines étapes

Nous nous intéressons aussi à l’économie des talents pour passer de la recherche à l’action. Les résultats de nos travaux nous ont incités à créer le Global Talent Fund pour piloter des initiatives telles que le programme BIG (Backing Invisible Geniuses), qui propose des bourses, du mentorat et des débouchés de recherche à tous les médaillés d’olympiades dans le monde. Bon nombre de ces chercheurs viennent de pays émergents ou en développement, et bénéficient ainsi de possibilités qu’ils n’auraient pas autrement.

Le Global Talent Fund soutient des organisations dans plus de 30 pays, aidant des pays comme le Pakistan à obtenir les meilleurs résultats de leur histoire à l’OIM. En investissant dans les olympiades régionales et les partenariats de formation locaux, le fonds permet à de jeunes gens talentueux de placer la barre plus haut et de réaliser tout leur potentiel.

Le rôle des États est important aussi. Ces derniers peuvent identifier et cultiver les talents en finançant des programmes spécialisés dans l’enseignement secondaire, en s’efforçant d’atteindre les zones marginalisées et en adaptant les procédures d’admission pour repérer les intelligences exceptionnelles.

Les universités et les instituts de recherche peuvent nouer des partenariats avec les écoles locales, proposer du mentorat à distance et revoir les conditions d’accès aux bourses pour qu’elles aillent en priorité aux étudiants très doués, mais ayant peu de moyens. Les entreprises, qui ont aussi intérêt à renforcer ce vivier, peuvent ouvrir des laboratoires dans des régions émergentes, parrainer des camps de perfectionnement ou des concours, ou bien financer des plateformes en ligne où les jeunes innovateurs peuvent échanger avec des experts.

Encourager les éléments les plus brillants n’implique pas de faire une croix sur les politiques en faveur de tous les étudiants. L’idée est celle d’une approche complémentaire susceptible d’aboutir à des découvertes révolutionnaires. En négligeant cet aspect, on accentue l’inégalité des chances dans le monde. Même quand un seul élève doué de grandes capacités et issu d’un milieu défavorisé gravit de nouveaux sommets, son exemple inspire à tous les autres la pensée la plus puissante qui soit : « Moi aussi, je peux. »

Loin d’être une stratégie élitiste, il s’agit là d’une approche pratique pour tirer parti de ce dont les spécialistes des sciences sociales et les psychologues attestent depuis longtemps : certaines personnes, à la fin de l’adolescence, montrent déjà une aptitude extraordinaire à résoudre de nouveaux problèmes. Mais avant de répartir ces ressources précieuses, il faut les découvrir et les encourager. Telle est l’inconnue de l’équation des talents que nous devons trouver d’urgence.

Le génie humain peut éclore n’importe où. En apprenant comment identifier, cultiver et renforcer ce don, nous pouvons transformer la vie des individus et redynamiser l’innovation au sens large. Que le prochain bond en avant concerne les énergies renouvelables, les biotechnologies ou un domaine où nous ne l’attendons pas, celui qui en sera à l’origine nous est peut-être encore inconnu.

Hardy a déclaré à propos de Ramanujan : « Je dois à cet homme plus qu’à quiconque », rappelant ainsi le pouvoir de transformation que possède toujours le talent réalisé. L’objectif de l’économie des talents est de trouver comment donner à de tels individus la possibilité de résoudre des problèmes de manière que nous en bénéficions tous.

RUCHI AGARWAL est un des fondateurs du Global Talent Fund et dirige le Raj Center à l’Université de Columbia ; PATRICK GAULE est un des cofondateurs du Global Talent Fund, est maître de conférences en économie à l’Université de Bristol.